2024年12月30日上午,全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会在京召开。大会对150个离退休干部先进集体和450位先进个人进行了表彰。南京医科大学1989级麻风病防治专业校友李桂科荣获“全国离退休干部先进个人”表彰。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平31日上午在北京人民大会堂接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表,向他们表示热烈祝贺,希望他们弘扬光荣传统、永葆政治本色,继续为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出积极贡献。

李桂科,中共党员,党的二十大代表,云南省洱源县疾病预防控制中心名誉主任,我校1989级麻风病防治专业校友。1980年从事麻风防治工作至今,几十年如一日坚守医者精神家园,为当地乃至全国的麻风病防治工作作出了不可磨灭的贡献,荣获“全国优秀共产党员”“全国医德楷模”“全国五一劳动奖章”“全国离退休干部先进个人”“中国好人”“中国好医生”等称号。

校友李桂科始终铭记母校的培养之恩,感慨当初在母校的专业学习使他受益一生。工作后,李桂科“饮水思源”,曾多次回到母校,他的每一次归来,都是对母校的一份深情告白。

2024年,他受邀回到母校接受专访,回忆青葱岁月,讲述南医人自己的故事。在讲座中,他深情讲述自己四十余年如一日,扎根大山、为麻风病患者奉献青春与热血的经历,希望能够激励更多年轻人投身于医疗卫生事业。

(下文以李桂科第一人称视角叙述)

第一次留下:“我不但不能走,我还想把它做好。”

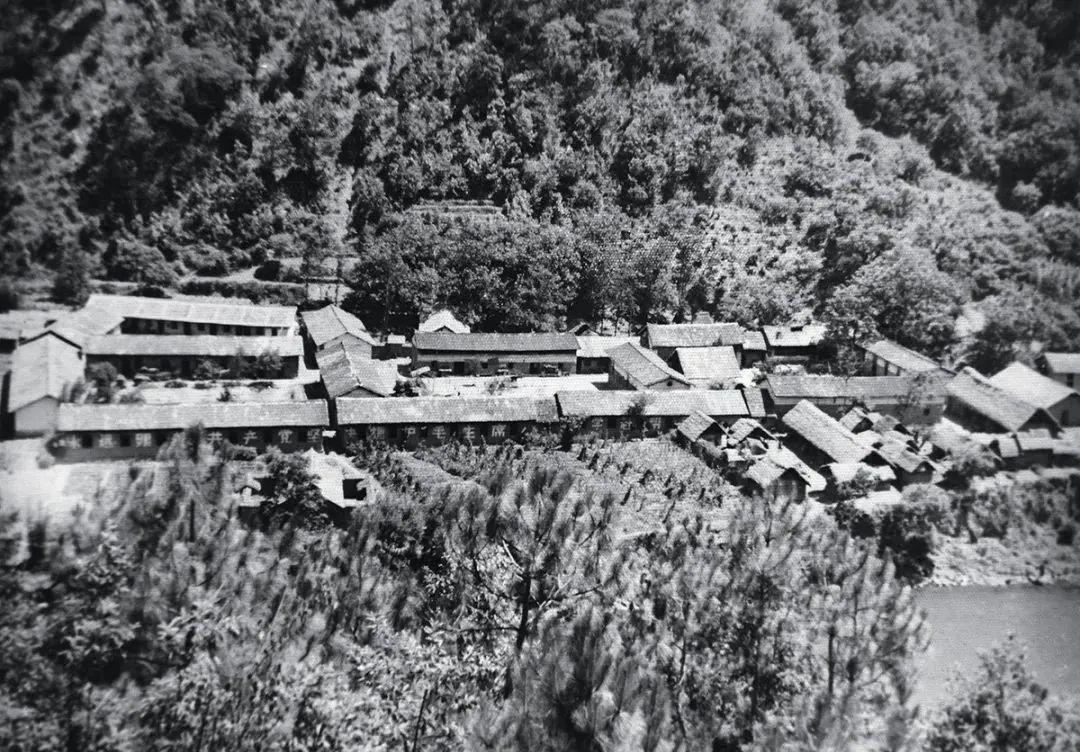

第一次走进住着181名麻风病患者的山石屏疗养院时,我24岁。山石屏疗养院是国家1953年在洱源县大山深处黑潓江边建立的麻风院,距县城65公里。我初到那里时,不通公路,也不通电,没有自来水,房子都是破旧不堪的土坯房,出入要靠渡船。一进去,麻风病人有的嘴歪眼斜,有的肢体残缺,有的手脚溃烂,有的甚至在地爬行,这样的场景,让我终生难忘,好些病人不仅身体残疾,心理也有很大问题,甚至丧失了生活信心。

1981年的山石屏疗养院

在给病人检查时,我在一位老人的小腿溃疡面上发现了生蛆,这让我非常震惊,一个活生生的人腿上会生蛆?那一刻,我实在是忍不住流下眼泪。治疗结束,我和团队坐渡船离开时,患者们集中到了江边,眼巴巴看着他们离开,那眼神间充满的无助和不舍,让我极为震动,我强烈地感受到,他们非常需要帮助。

当时,人们对麻风病普遍有畏惧心理,就连附近村子的人上山经过这里,都要远远地绕道而行。不仅麻风病人被歧视,从事麻风病防治的医务人员也常被疏远和冷遇,我和妻子结婚后,到家里串门的朋友很多,知道我是治疗麻风病的医生后,就很少再到我们家,有时候有事不得不来,也只是坐会儿就走,连水都不敢喝一口。

家人的担惊受怕和畸形的病人、溃疡的臭味、绝望的氛围......让我想过离开,可最终还是选择了留下,病人对我很依赖,每次看到他们希望的眼光,都不忍心把他们丢下。当时的麻风工作实在太需要人了,我不但不能走,我还要把它做好。

第二次留下:“不仅治病,还要治心、治贫。”

由于没有学医经历,我深感专业知识的匮乏,为学习专业理论知识,我努力啃下一本又一本的医学专著,记下几十本学习笔记。1989年,卫生部在南京医学院(现南京医科大学)举办“预防医学(麻风防治)专业大专《专业证书》教学班”招生,我被录取了,怀着喜悦的心情与求学解决麻风复杂问题的理想抱负从家乡来到南京求学,路上整整花了8天时间。

走进学校,发现学校教学楼是那么大,图书馆里的书很多,印象最深的是校园里有一棵桂花树,桂花一开,满校的桂花香,非常幸福。学校非常重视教学,老师授课认真,学了11门课程,麻风病学、皮肤病学是全国著名的专家教授授课,其他学科是医学院的科主任老师授课,我非常怀念那段读书的岁月,不管走到哪里,我都惦念着母校,是母校的培养,让我掌握了专业医学知识,使我坚守麻风防治工作至今。

带着在学校学到的治疗麻风病的专业医学知识,我再一次回到了洱源县。有些病人不仅身体残疾,心理也有很大问题,甚至丧失了生活信心,为了让他们相信麻风病是可以治好的,我开始和他们拉家常、交朋友,帮助他们解决实际困难和问题。慢慢地,他们与我走得越来越近了,我也逐步掌握了他们每一个人的情况,了解了他们究竟在想什么,究竟需要帮他们做什么。

在我的劝导和鼓励下,好些病人开始积极地配合治疗,积极地面对生活。我为病人编号,每天送药品,并亲眼看着他们服下……正是对系统治疗方案的严格实施,按时服药的村民脓血少了,伤口好了,麻风病的症状逐渐消退了,最终实现临床症状全部消失。

20世纪80年代末,李桂科为在家治疗的患者诊疗

麻风病虽然好了,但是,他们仍然被社会和家庭遗弃,外面的人像躲避瘟疫一样远离他们,他们仍然没有走出大山,仍然没有跨过黑潓江,仍然孤独地生活在山石屏村。他们辛辛苦苦生产出来的农副产品没人愿意买,外出搭不到车,外人不敢进来。没有亲戚朋友愿意跟他们往来,子女们长大后找不到对象。山石屏村仍然是一个“孤岛”。

所以,作为一名医生、一名党员,我的责任不仅治病,还要治心、治贫。为了消除康复者的自卑心理,增强他们融入社会的信心,我带麻风康复者出去旅游观光,考察生态种植、养殖,学习生产、销售技能。在疗养院创办“生命关怀公益之旅”,使旅游团队、大学生志愿者、社团组织走进山石屏村,增强康复者及家属融入社会、发家致富的信心。帮助村民们购买了三轮车搞运输,养鸡、养猪,种植经济林木,把核桃种植面积扩大到100亩以上。

在前后两年多时间里寻求帮助,许多社团组织累计给了我们村300多万元善款,我们在山上挖通了连接外界3公里的车路,在黑潓江上架起了人行索道桥,为麻风康复者们打通了一条走出大山、融入社会的大道。架通10KV线路电力工程,让村民家家用上了电器,看上了电视。到2012年又建成了可供旅游度假的新村。

1995年李桂科带领村民建成山石屏疗养院人行索道桥

小孩不读书就没有希望,山石屏村就没有希望。麻风院病人家庭的子女常常因为受到歧视中途辍学,一部分子女连学都没有上过。在党和国家以及多方力量的支持下,我为麻风康复者子女筹得20多万元的助学金,1993年在山石屏疗养院就办起了小学。现在,山石屏村21个学生中已经出了6个大学生、1个研究生。

李桂科和宋荣坤在以前的教室里翻看老课本

为了改变社会对麻风病患者的歧视与偏见,我自己编印宣传资料发放、张贴,编印《基层医生麻风防治手册》,培训乡村干部和乡村医生,宣传麻风病是可防、可治、不可怕的科学常识,并通过他们向广大群众宣传,消除人们的恐麻心理。2019年7月27日,全国首个麻风历史博物馆在山石屏村落成,这是我一心要做的事,在我看来,洱源县的麻风防治成效,就是全国麻风防治成效的缩影,我建麻风历史博物馆,想要让大家记住这段历史。

第三次留下:“让‘幸福村’更加幸福”

现在的山石屏村经过60多年的变迁,从一个山高谷深,生活条件艰苦,与世隔绝的地方,变成了一个有路、有桥、有电、有水、有网络、郁郁葱葱的美丽“幸福村”。村内有养殖园,菜园、核桃园、玫瑰园、葡萄园、木瓜园、橘子园,板栗园、桃园、竹园、梅园……一年四季鸟语花香。疗养者生活区是白族特色建筑钢混套房,花园式装饰,环境优美,生活无忧。

李桂科与村民们同吃同住同劳动

现在,家家住上了具有白族特色的房屋,吃上了牛奶、鸡蛋和水果,村民生活质量有了质的飞跃。村民们都对我说:“这一切的变化,我们以前想都不敢想。”我作为一名医者、一名共产党员,能见证中国共产党领导下麻风防治事业取得的伟大成就,并能参与其中,深感骄傲和自豪

李桂科常告诉村民要“听党话、感党恩、跟党走”

回想2017年2月的一天,我像往常一样为村民余振华理发,可余振华却突然哭起来:“李医生退休了我们怎么办啊?”一旁87岁的曾信也跟着说:“李医生,您走了,哪个给我们滴眼药水,哪个管我们的死活啊?”那一年,正是我退休的年纪,后来我想,退休就是个说法,我不走了。

李桂科照顾山石屏村的老人

只要我还能够走动,我依然会一如既往地去山石屏村,因为这里已经是我离不开的家。我和这里的人们相处了40多年,我们一起哭过笑过,恐惧过绝望过,欣喜过幸福过,我的生命早就融入了山石屏村,他们需要我的同时,我更需要他们,他们是我一生永远割舍不了的牵挂。

退休后的李桂科一如既往地去山石屏村