人物介绍

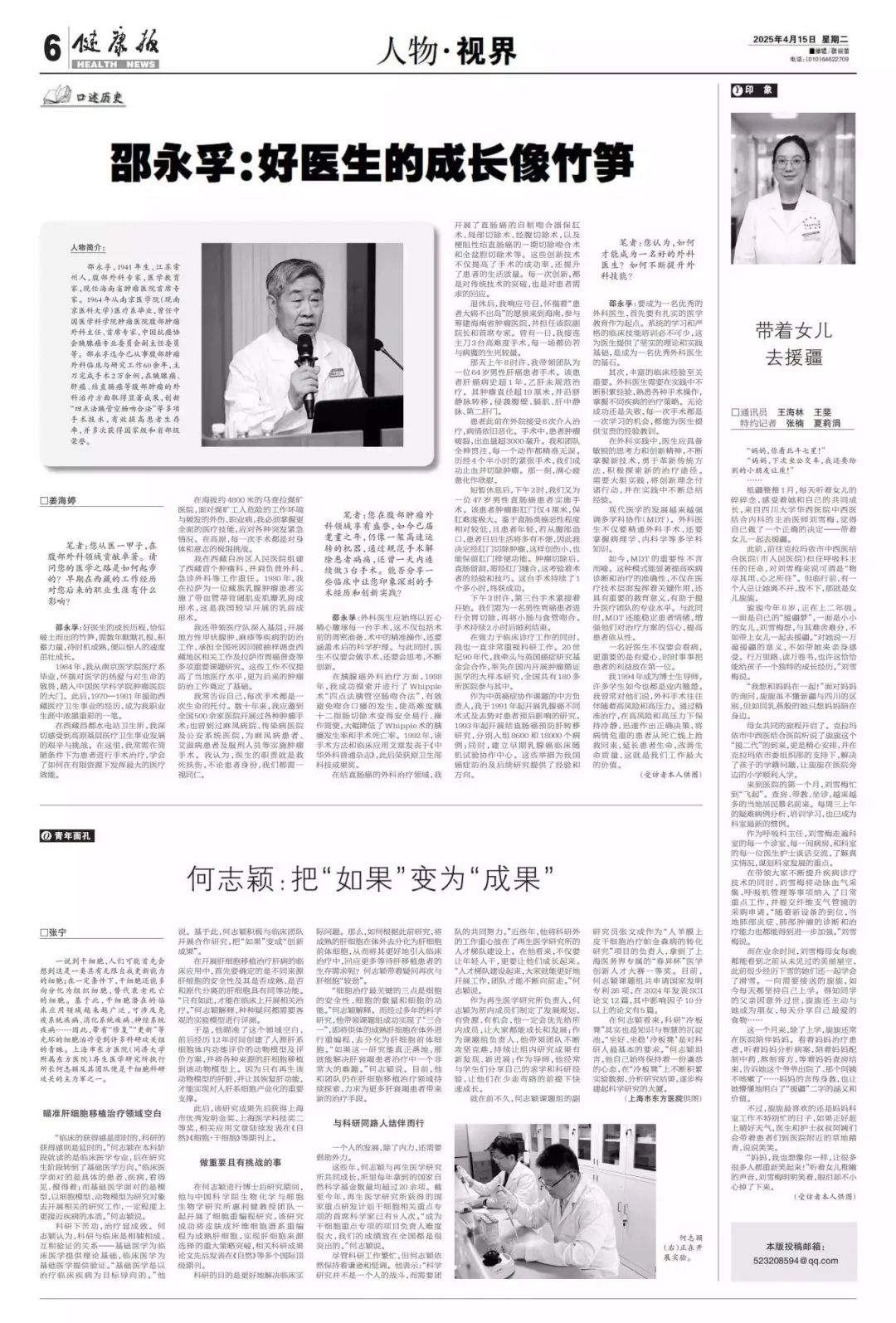

邵永孚,1959级校友,中国医学科学院肿瘤医院主任医师、教授、博士生导师、首席专家。任国际遗传性大肠癌协会委员,中华肿瘤学会胰腺癌专业委员会主任,中国抗癌协会胰腺癌专业委员会副主任委员,中国抗癌协会结直肠专业委员会副主委、中央保健局专家委员会委员。享受国务院政府津贴。从医60余年,一直从事肿瘤外科临床和科学研究工作,在肿瘤外科领域有较深的造诣,多次获卫生部、中国医学科学院奖励;在肿瘤外科手术并发症、手术死亡率、生存率等领域保持国内最佳记录。

笔者介绍

姜海婷,医学博士,中国科学技术出版社公共卫生编辑部主任。主要从事原创医学图书出版、公共卫生史、健康政策与卫生服务研究。南京医科大学与瑞典Karolinska Institute社区医学与健康教育学联合培养博士,北京大学科学技术史博士后。已发表学术论文30余篇、主编/参编著作10部、译著1部。擅统计分析、数据库建设,长期致力于遗体捐献、先天性心脏病免费筛查救治、健康科普等公益。主要学术兼职为《中华卫生杀虫药械》副主编、《卫生法学》《中国医学人文》青年编委、中国医师协会特约通讯员、中国自然辩证法研究会科技风险治理与人类安全专业委员会理事等。

人物访谈

值第31个全国肿瘤防治宣传周,《健康报》今日刊发专访,记述南医1959级校友、腹部肿瘤外科专家邵永孚大夫从医的生命历程。

姜:

您作为中国医学科学院肿瘤医院的首席专家,从医一甲子,在腹部外科领域贡献卓著,医术精湛,深受患者爱戴。请问您的医学之路是如何起步的,以及早期在西藏的医疗工作经历对您后来的职业生涯有什么影响?

邵:

医学之路是一条充满艰辛与挑战,却又熠熠生辉的奋进之路。好医生的成长历程,恰似破土而出的竹笋,数年默默扎根、积蓄力量,待时机成熟,便以惊人的速度茁壮成长、冲上云霄。1964年,我从南京医学院医疗系毕业,怀揣对医学的热爱与对生命的敬畏,踏入中国医学科学院肿瘤医院的大门。

1970年到1981年援助西藏医疗的工作经历,是我职业生涯中浓墨重彩的一笔。从西藏昌都水电站卫生所到海拔4800米的马查拉煤矿医院,再到西藏自治区人民医院,我在那里度过了许多难忘的岁月。在西藏,我用双脚丈量土地,用双手抚慰患者,深刻体会到医生的责任与使命,更加珍惜每一次服务患者的机会。

在西藏昌都水电站卫生所,我深切感受到高原基层医疗的艰辛与挑战。那里医疗条件简陋,设备不足,药品短缺,但患者对健康的渴望无比强烈。我常需在简陋条件下为患者手术治疗,学会了在有限资源下发挥最大医疗效能。在西藏马查拉煤矿医院,面对煤矿工人危险的工作环境与频发的外伤、职业病,我必须掌握更全面的医疗技能,应对各种突发紧急情况。在海拔4800米的高原,每一次手术都是对身体和意志的极限挑战。尽管手术后常感极度疲惫和缺氧,但看到患者康复后的笑容,一切疲惫都烟消云散。每一次手术的成功、每一次患者的康复,都是对我最大的鼓励和鞭策,让我更加珍惜每一次为患者服务的机会。

我在西藏自治区人民医院组建了西藏自治区首个肿瘤科,并肩负普外科肿瘤外科、急诊外科的重任。1980年,我在拉萨为一位藏族乳腺肿瘤患者实施了带血管蒂背阔肌皮肌瓣乳房成形术,这是中国最早开展的乳房成形术第二例。我还带领医疗队深入基层,开展地方性甲状腺肿、麻疹等疾病的防治工作,承担西藏自治区死因回顾调查、拉萨市胃癌普查等多项重要课题研究。这些工作不仅提高了当地医疗水平,更为后来的肿瘤防治工作奠定了坚实基础。

我常告诉自己,每一次手术都是一次生命的托付,我们必须全力以赴。数十年来,我始终秉持这对这份事业的真挚热爱和救死扶伤的专业精神,应邀到全国30个省、自治区、直辖市,各地500余个不同医院,进行各种肿瘤手术;也到过麻风病院、传染病医院及公安系统医院,为麻风病患者、艾滋病患者及服刑犯人做肿瘤手术。他们也是人,不能岐视他们,医生的职责就是救死扶伤!

姜:

您享有“全国腹部肿瘤第一刀”的美誉,如今,已届耄耋之年,仍像一架高速运转的机器,以“快、精、准”的规范手术解除患者病痛,曾一天内连续做3台手术。能否分享一些让您印象深刻的手术经历,以及您在肿瘤防治方面的创新实践?

邵:

作为一名外科医生,面对每一台复杂的手术,都应以匠心独运的态度,精心雕琢。这不仅包括术前的周密准备、术中的精准操作,以及术后的科学护理,更是一种对生命负责、对医学敬畏的体现。将一台复杂手术打造成精品,是对患者生命的守护,也是对医术的极致追求。我始终认为,医生不仅要会做手术,更要会思考,不断创新,才能为患者提供更好的治疗方案。

在胰腺癌的外科治疗方面,惠普尔手术(Whipple术)是普通外科难度最高的手术之一,是主要针对十二指肠、胰腺头部或胆总管胰腺段恶性肿瘤的根治术式。1988年我摸索创新成功进行了Whipple术“四点法胰管空肠吻合法”,能够有效避免吻合口瘘的发生,使得高难度的胰十二指肠切除术变得安全易行、操作简便,大幅降低了Whipple术的胰瘘发生率和手术死亡率,1992年该手术方法和临床应用发表于《中华外科普通杂志》,后续荣获卫生部科技成果奖。由于胰腺癌是恶性程度最高的肿瘤之一,其根治性手术难度极大。为了挽救患者生命,我经常需要连轴转,每天进行2~3台胰腺癌根治性手术,每台手术平均耗时3~4小时,任务繁重,很是考验人的精力和体力。30余年来,我主办数百场全国胰腺会议和其他学术会议宣讲和介绍,并应邀在全国20余省、市、自治区200余所医院进行手术示范。目前,该技术被全国外科界同仁广泛学习和掌握。

在结直肠癌的外科治疗领域,我开展了直肠癌的自制吻合器保肛术、局部切除术、经腹切除术,梗阻性结直肠癌的一期切除吻合术,全盆腔切除术等。这些创新技术不仅提高了手术的成功率,还改善了患者的生活质量。每一次创新,都是对传统技术的突破,也是对患者需求的回应。

我常常告诉自己,医生的职责是救死扶伤,每一次手术都是一次生命的托付,我们必须要全力以赴。退休后,我响应号召,怀揣着“患者大病不出岛”的愿景,毅然来到海南,参与筹建海南省肿瘤医院,并担任该院副院长和首席专家,继续为医学事业倾尽心力。曾有一日,我接连主刀三台高难度手术,每一场都仿若与病魔的生死较量。清晨8点半,我带领团队为一位64岁男性肝癌患者手术。该患者肝癌病史超一年,乙肝未规范治疗,肿瘤沿脐静脉转移,侵袭腹壁、膈肌、肝中静脉、第二肝门,此前在外院接受6次介入治疗,病情依旧恶化。手术中,肿瘤破裂,出血量高达3000多毫升,肿瘤直径超10公分,呈巨块型,手术难度极高。我和团队全神贯注,每一个动作都精准无误,历经4个半小时的紧张手术,成功止血并切除肿瘤,为患者带来新生。那一刻,满心疲惫化作欣慰。每一次手术的成功,都是对患者生命的守护,对自己医术的肯定,更是对一个家庭的拯救。短暂休息后,下午2点,我又为一位47岁男性直肠癌患者手术。按常规,肿瘤距肛门8公分以下保肛难度大,而该患者肿瘤距肛门仅4公分。鉴于直肠类癌恶性程度相对较低,且患者年轻,若从腹部造口,日后生活多有不便,我决定经肛门切除肿瘤,这样创伤小,能保留肛门排便功能。手术难度大,肿瘤切除后直肠留洞,需经肛门缝合,这考验着经验和技巧。手术持续1个多小时,终获成功。下午3点半,第三台手术紧接着开始,患者是位男性胃癌患者,需全胃切除,再将小肠与食管吻合,术后只能少量多餐。手术持续2小时,三台手术下来,一天时间飞逝。这三台手术难度极高,患者均辗转多家医院,最终慕名而来。要知道,手术精准,最大限度减少出血,降低器官和组织损伤,对耐受性差、生命垂危的肿瘤患者来说,是极为宝贵的。每一次站在手术台前,我都告诉自己,这不仅仅是一场技术的考验,更是对生命的敬畏与尊重。

此外,我在致力于临床诊疗工作的同时,也始终高度重视科研工作。20世纪90年代,我牵头与英国癌症研究基金会合作,在率先在国内开展肿瘤循证医学的大样本研究,全国共有180多所医院参与其中;在《中华肿瘤杂志》发表《临床随机试验——历史和近况》《临床随机试验原理和方法》《为何要开展大样本量的研究》等多篇文章向同行介绍学术前沿热点。作为中英癌症协作课题的中方负责人,我于1991年起开展乳腺癌不同术式及去势对预后影响的研究,1993年起开展结直肠癌预防肝转移研究,分别入组了8600例和18000例病例;并建设了全国早期乳腺癌临床随机试验协作中心。这些开创性研究为我国癌症防治奠定了坚实基础,也为后续的临床研究提供了宝贵的经验和方向。

姜:

您认为,如何才能成为一名好的外科医生?如何不断提升外科技能?

邵:

外科医生的使命是在生死攸关之际,赋予患者重新站立、继续生活的希望与力量。要成为一名优秀的外科医生,需要从多个方面进行长期的积累和不懈的努力。首先,扎实的医学教育基础是起点。系统的学习和严格的临床技能培训是必不可少的。这为医生提供了坚实的理论基础和基本的操作技能,是成为一名优秀外科医生的基石。其次,丰富的临床实践经验至关重要。外科医生需要在实践中不断积累经验,熟悉各种手术操作,掌握不同疾病的治疗策略。每一次手术都是一次学习的机会,无论是成功还是失败,都能为医生提供宝贵的经验教训。通过实践,医生能够不断提升自己的技术水平和应对复杂情况的能力。需要注意的时,在外科实践中,医生应具备敏锐的思考力和创新精神,不断掌握新技术,如腹腔镜手术、术中器械、术中放疗、生物制品、3D打印等,并将其应用于临床实践,勇于改革传统方法,积极探索新的治疗途径。需要大胆实践,将创新理念付诸行动,并在实践中不断总结经验,以提升医疗技术,为患者带来更好的治疗效果。而每一场复杂的手术,都应是精雕细琢的艺术品,这些精品的累积,便是科室、医院的荣耀与品牌。

持续的学习与创新是进步的动力。外科技能的提升,是一场全方位、持续性的自我修炼之旅。它始于医生对知识的不懈追求,通过不断的自我学习,夯实理论基础;在临床实践中,虚心接受老师们的言传身教,领悟手术精髓;精准掌握手术的适应证和禁忌证,确保每一场手术都精准无误;积极观摩各种手术视频,汲取他人经验;主动熟悉和掌握医学新技术,紧跟时代步伐;同时,注重积累正反两方面的经验,通过教学相长,不断提升自己的专业水平。

现代医学的发展越来越强调多学科协作。外科医生不仅要精通外科手术,还要掌握病理学、内科相关学科知识,以及化疗、放射治疗、免疫治疗、中医药综合治疗等多学科知识。如今,多学科综合诊疗(multi-disciplinary team,MDT)模式的重要性不言而喻。它是由多学科医生共同参与的讨论模式,通过这种模式,能够显著提高病人的诊断和治疗的准确性。MDT不仅在医疗技术层面发挥着关键作用,还具有重要的教育意义,有助于提升医疗团队的专业水平。此外,MDT能够稳定患者的情绪,增强他们对治疗方案的信心,从而提高治疗方案的准确性和患者的依从性。这种模式的全面实施,对于提升医疗服务质量和患者的治疗效果具有深远的影响。

此外,一个好的医生不仅要会看病,更重要的是要有爱心,时时事事把患者的利益放在第一位。我从1988年起成为协和医科大学的硕士生导师,1994年成为博士生导师,带出了数十名硕士和博士,如今也都是业内翘楚。我常对学生说,外科手术往往伴随着高风险和高压力,医生的职责是救死扶伤,通过精准治疗,在高风险和高压力下保持冷静,迅速做出正确决策,把危重病人从死亡线上抢救回来,延长患者生命,改善患者生命质量,这就是对我们工作最大的肯定。

总之,一名优秀的外科医生,需要有扎实的医学教育基础、丰富的临床实践经验、持续的学习与创新、多学科知识的掌握、高尚的医德和人文关怀、强大的心理素质和应变能力,以及团队协作精神。